Post-occidentales, post-cristianos: (parte 1) ⚡️

Vivimos entre ruinas que aún huelen a incienso y petróleo. Se nos sigue llamando “occidentales y cristianos”, pero eso ya no describe una civilización viva, sino el eco de una civilización que quizás se esté apagando. Somos los nietos nihilistas de un linaje que creyó en la Verdad, el Bien y la Belleza, y que hoy solo cree en la “narrativa” y en el “constructo social”.

Occidente ya no existe: sobrevive como logotipo, como emoji cultural para designar el confort, el consumo y el relativismo moral. Los europeos se avergüenzan de su historia y de su estirpe caucásica ; los norteamericanos la convirtieron en serie de Netflix. La autocrítica, a veces una virtud, degeneró en autodesprecio.

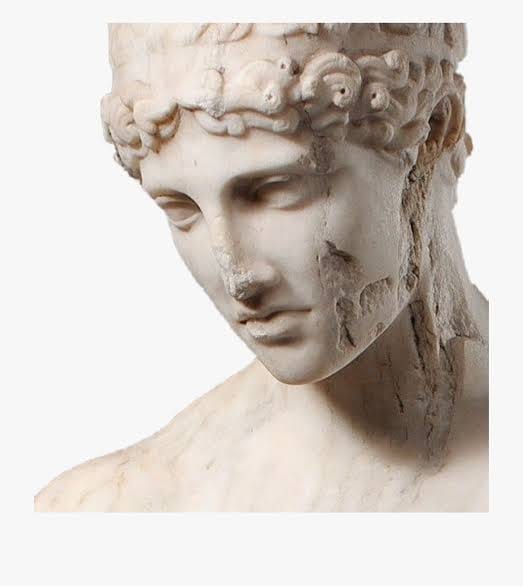

Fuimos la civilización del espíritu y la ciencia, del heroísmo y la herejía, del monasterio y del laboratorio. Fuimos aliento grecorromano y fáustico. Y también fuimos la superación del fariseísmo de Jerusalén (aquella que se había convertido en ramera y mercader) mediante la Cruz, que a veces trae consigo la espada. Pero ya no quedan guerreros con espada. Peor todavía: los aún padres de Occidente afirman que debemos aprender a pedir perdón por haber empuñado alguna vez la espada contra los enemigos de Occidente. Luego de la culpa introyectada mediante la narrativa, viene la rendición, naturalmente.

Hoy somos la tierra de las pantallas. Spengler habría dicho que estamos en la fase fúnebre y mecanicista de la cultura: el tiempo de los epígonos, cuando los templos se convierten en museos, las catedrales en cafeterías y las almas en estadísticas.

El cristianismo fue el alma de Occidente, pero el alma también puede suicidarse, recordemos. Durante siglos sostuvo una idea revolucionaria: que cada vida tenía un sentido trascendente. La idea del alma inmortal y de la persona humana fue el fuego secreto que encendió universidades, tratados, catedrales y hospitales. Hoy, ese fuego se apagó bajo el neón de la psicología positiva, las dietas mindfulness y los eslóganes de inclusión. La persona humana ha dado paso al discurso de los derechos humanos y transhumanos.

Somos post-cristianos porque ya no creemos en la caída ni en la redención, sino en el “autocuidado”. No hay infierno, solo baja autoestima con antidepresivos. El antiguo sacerdote hablaba del alma; el nuevo sacerdote —el coach— habla de la dopamina.

Pero mientras el cristianismo se derrumba, tampoco regresan los dioses antiguos. No hay ni Zeus ni Cristo, solo influencers. El hombre moderno ya no busca la salvación, busca la “validación”.

Decimos “Occidente” como quien dice “la Atlántida”: una leyenda que aún figura en los manuales platónicos, pero que nadie ha visto ya con vida. Fuimos el único pueblo que construyó un orden universal y lo dinamitó desde dentro, convencido de que toda verdad era opresiva. Hoy nos odiamos por haber conquistado el mundo, y al mismo tiempo odiamos al mundo por no ser como nosotros.

El viejo continente, que una vez evangelizó el planeta, ahora teme pronunciar su propio nombre. El multiculturalismo —ese intento desesperado de sustituir el alma perdida por una colección de identidades yuxtapuestas— no ha traído armonía, sino desarraigo. Europa ya no tiene fe, pero tiene miedo: miedo a afirmar su historia, miedo a decir “nosotros, los indoeuropeos”.

Y allí donde el cristianismo se disuelve, el islam se expande. No por conquista, sino por convicción. Mientras el europeo duda de sí mismo, el musulmán cree en algo. Mientras el occidental se avergüenza de su cruz, el otro reza cinco veces al día mirando a La Meca. El vacío no existe: lo que un pueblo renuncia a creer, otro lo ocupará con fe, estructura y descendencia. Con demografía.

La islamización no avanza con espadas, sino con cunas y bebés Mohammeds. La fe que los europeos arrojaron a la basura es recogida por pueblos que aún creen en lo sagrado. No es una invasión: es una sustitución demográfica y espiritual. Una Europa que no se reproduce, que teme a la virilidad, que convierte el heroísmo en “toxicidad”, simplemente deja de ser.

Mientras tanto, la ideología de género ocupa el lugar del catecismo. Se canoniza la confusión como forma de identidad, se predica la deconstrucción como dogma y se exalta la desintegración cultural como progreso. No hay ya hombre ni mujer, ni verdad ni error, solo percepciones flotantes en un océano de relativismo sentimental. Una miríada de significantes vacíos, listos para ser llenados con "algo".

rave party en lo que alguna vez fue un templo cristiano...

Así, la civilización que una vez erigió catedrales orientadas al cielo ahora erige laboratorios hormonales orientados al vacío. Donde antes había teología, hoy hay ingeniería social. Y donde antes había destino, ahora hay protocolos.

Ya lo advirtió Yockey en Imperium: cuando una civilización pierde su idea de destino, todo su aparato técnico, militar y económico se vuelve inútil. El poder sin alma no conquista: se disuelve. Yockey, como Spengler, entendió que el liberalismo progresista no es una fase superior de la cultura, sino su entropía final. El individuo liberado de toda jerarquía, de toda misión y de toda patria termina siendo materia prima para el mercado y para la burocracia. Su libertad absoluta es, en el fondo, la más refinada forma de servidumbre.

Los pensadores post-liberales actuales —desde Dugin hasta Patrick Deneen— coinciden en que el proyecto moderno, al destruir la trascendencia, destruyó también la comunidad. El liberalismo progresista prometió autonomía y dio soledad; prometió progreso y dio desarraigo. Cuando toda institución es sospechosa y toda frontera es opresión, lo único que queda en pie es el Estado-empresa y las corporaciones tecnológicas: eficiente, digital y sin alma. Un Occidente así no será conquistado: será comprado, algoritmizado y reemplazado.

El relativismo moral es la última religión del hombre sin fe. Ha reemplazado los Diez Mandamientos por diez mil opiniones. Ya no hay pecados, sino perspectivas; ya no hay virtudes, sino sensibilidades. El juicio moral ha sido sustituido por el cálculo del impacto mediático. Lo bueno no es lo verdadero, sino lo que no ofende. Y así, en nombre de la tolerancia, Occidente se devora a sí mismo: incapaz de distinguir entre víctima y verdugo, entre piedad y cobardía. Una civilización que no puede decir “esto está mal” está lista para aceptar cualquier cosa.

Los bárbaros no vienen del Este ni del Sur. Ya no es necesario que crucen las fronteras: los hemos educado en nuestras escuelas, los hemos adoctrinado en nuestras universidades. Los bárbaros somos nosotros, vestidos de igualdad y buenismo, profanando los templos que ya no comprendemos.

Nuestra civilización no cayó por el asalto de un enemigo, sino por la renuncia al deber. Ya no queremos trascender, sino sobrevivir. Ya no queremos la eternidad, sino el fin de semana mirando series o jugando a ligar en Tinder.

Spengler tenía razón: las culturas mueren cuando el alma que las fundó se apaga. Y la nuestra ya no canta himnos ni escribe epopeyas, solo redacta informes de diversidad.

El ciclo se ha cumplido: de la fe al escepticismo, del escepticismo al cinismo, y del cinismo a la nada.

Y así seguimos, post-occidentales y post-cristianos, rezando ante el altar del yo, convencidos de que el sentido es una construcción social y que la moral depende del algoritmo.

Tal vez algún día, entre los escombros de nuestras ciudades, alguien encuentre una cruz y se pregunte: “¿Quiénes fueron estos que creían que la Verdad podía vencer a la muerte...?”