La Belleza no es Democrática

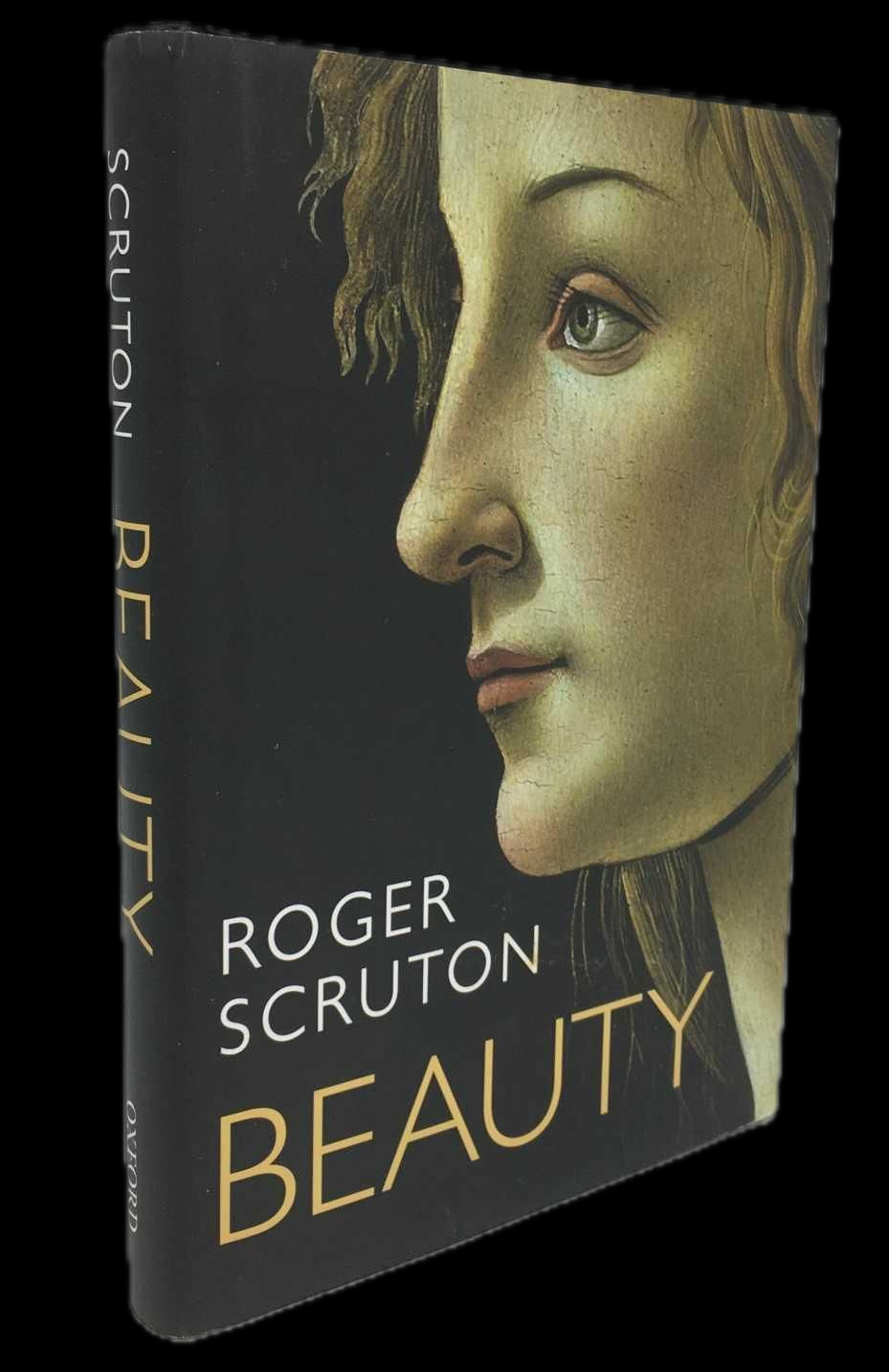

Roger Scruton tuvo la elegancia de recordarle a nuestra civilización cansada de sí misma que la belleza no es simplemente un gusto personal, sino una necesidad del alma. En su obra Beauty (2009), sostuvo que lo bello pertenece al mismo orden que la verdad y el bien: es una vía de acceso al ser. Quien percibe la belleza no está opinando, está reconociendo algo que existe fuera de sí mismo. La belleza no se inventa, se descubre. Y en esa revelación el mundo parece, por un instante, reconciliarse consigo mismo junto con quien contempla.

Pero nuestra época, que adora lo subjetivo como dogma y lo emocional como criterio de realidad, no podía tolerar semejante audacia. La belleza objetiva hiere, porque establece jerarquías. Decir que algo es bello implica que otra cosa no lo es, y ese simple acto introduce distinción, medida, proporción… tres palabras que hoy suenan reaccionarias, pues el igualitarismo se vuelve imposible. De ahí la nueva religión del relativismo estético: “todo es arte”, “todo es válido”, “la belleza está en el ojo del espectador”. No, Scruton respondería: la belleza está en el mundo, y necesita de un ojo entrenado para verla.

conversando con Sir Roger Scruton

Platón, en El Banquete, plasmó un concepto arquetípico: la escalera de la belleza.

La “escalera de la belleza” de Platón no es una banalidad, sino una arquitectura metafísica que encadena lo bello (kalón) y lo bueno (agathón) como dos caras de la misma moneda de la realidad. Para el griego, la belleza no es un adorno: es la huella visible del Bien en el mundo. Por eso se asciende desde la belleza de un cuerpo —lo más básico, lo más visible— hacia la belleza de las almas, de las leyes, de los pensamientos y, finalmente, hacia la Forma misma de lo Bello y lo Bueno, que son una sola realidad, contemplada desde dos ángulos distintos. La fealdad, en este esquema, no puede ser buena del mismo modo que la mentira no puede ser virtuosa. La fealdad es siempre una mutilación del ser, una sombra, un desorden; y el Bien jamás se manifiesta a través del desorden ni de la fealdad. Quien diga que “lo feo también puede ser bueno” no ha subido la escalera: sigue aferrado al primer escalón, confundiendo la tolerancia emocional con la ontología. En Platón, lo bello es el resplandor del Bien; lo feo, la señal de que algo fue arrancado de su forma. Esto es algo que un mundo igualitarista, que niega las jerarquías, el orden natural, la Forma, un mundo deconstruido (es decir: un mundo destruido), no comprende ni desea comprender.

El arte contemporáneo, en su ansia por liberarse “de la tradición”, terminó creando una estética del nihilismo y de la decadencia. El urinario de Duchamp, la banana pegada de Cattelan, el cuadrado blanco de Malevich, la estatua derribada por moda o culpa histórica: todos son monumentos a una misma pulsión, la de suprimir el sentido con la transgresión estética. Donde antes el arte revelaba el orden del cosmos, hoy exhibe su vacío. El artista ya no es mediador de lo sagrado, sino gestor del ruido. El arte también se transformó en política, por lo tanto, murió.

Catedrales de titanio y fealdad institucionalizada

En las ciudades modernas, los templos de esa fealdad se erigen con orgullo monumental. El Vessel de Nueva York, esa escalera hacia ninguna parte, simboliza a la perfección la espiritualidad sin trascendencia del siglo XXI. El Guggenheim de Bilbao, una ballena metálica varada en el cemento, confunde la espectacularidad con el alma. El Centro Pompidou de París, con sus cañerías de colores a la vista, representa el nuevo credo urbano: exhibir las entrañas, mostrar lo que antes se ocultaba, celebrar la disonancia como progreso.

El urbanismo posmoderno no edifica belleza: edifica experiencias subjetivas delirantes. Se levanta un edificio no para elevar el espíritu, sino para atraer drones y turistas. Las catedrales apuntaban al cielo; los rascacielos apuntan a Instagram. La fealdad se volvió rentable, y la rentabilidad, virtud estética.

El cuerpo como campo de batalla ideológico

En paralelo, el cuerpo humano —esa forma viviente de proporción y límite— ha sido secuestrado por la ideología del “todo vale”, y la ideología woke en general. Bajo la bandera de la inclusión estética, se declara que toda configuración física es igualmente hermosa, que toda imagen es igualmente válida. Se llama “gordofobia” al reconocimiento del desorden, “no binario” a la negación de la forma, y “belleza diversa” a la renuncia a todo canon. Pero Scruton ya había advertido: sin canon no hay arte, y sin medida no hay libertad. La belleza es exigente porque nos pone en relación con un ideal que nos supera; no con el espejo complaciente de nuestra emoción.

El cuerpo armonioso, proporcionado, fuerte o grácil —sea masculino o femenino— no oprime: inspira. Nos recuerda que la forma tiene sentido, que la materia puede obedecer a la idea. Rechazar el ideal de belleza en nombre de la “aceptación” es como abolir la gramática en nombre de la espontaneidad de la escritura: se gana ruido y se pierde música.

La herejía subjetivista

El subjetivismo estético se disfraza de humildad (“cada uno tiene su gusto”), pero en realidad es una forma de soberbia negacionista. Niega que exista algo más alto que el yo. Para Scruton, en cambio, lo bello es una llamada que nos saca de nosotros mismos. La belleza nos obliga a cuidar, a respetar, a preservar. Un paisaje, una melodía, una arquitectura armónica despiertan en nosotros una gratitud que no puede ser reducida a placer sensorial. Es la experiencia de habitar un orden que no hicimos, pero al que pertenecemos.

Por eso, en un mundo dominado por la voluntad de deformar, defender la belleza equivale a defender la realidad, y hoy, esto es un acto revolucionario. Es afirmar que hay proporción en las cosas, que hay límites que valen, que el caos no es creador sino destructor. Lo bello no es democrático porque la verdad tampoco lo es. No todo merece adoración, ni todo merece mostrarse. La belleza selecciona, exige y eleva; la fealdad iguala, anestesia y degrada.

Cuando contemplamos algo verdaderamente bello —un fresco, una pieza musical, un rostro sereno— el yo se suspende. Y eso resulta insoportable para una época narcisista: el instante en que dejamos de ser el centro. Por eso la modernidad odia la belleza: porque la belleza nos recuerda que no somos dioses, sino criaturas con vocación de intentar elevarse un poco hacia lo alto.

No es lo mismo la música de Chopin que tocar el bombo en una murga

Restaurar lo sagrado de la forma

De ahí que la defensa de la belleza se haya convertido en un acto de insumisión moral. Rechazamos la fealdad institucionalizada como dogma cultural; rechazamos la estetización del desorden, del ruido, de la indiferenciación. Rechazamos el culto a lo grotesco, a lo feo, a la toxicidad de las urbes.

Afirmamos desde aquí, en cambio, que la belleza existe, que es objetiva, que se deja conocer por el alma que ha sido educada para verla. Afirmamos que el cuerpo, la arquitectura, el arte y el pensamiento pueden —y deben— reflejar un orden, no una “pulsión”. Afirmamos que sin Forma no hay Libertad, sin ideal no hay crecimiento, y sin belleza no hay civilización.

India 🇮🇳 como caos, suciedad y pobreza romantizada...

Defender la belleza no es nostalgia: es resistencia. Restaurarla no es capricho: es deber. Porque en cada forma bella late una promesa: la de que el mundo, pese a su miseria, sigue siendo digno de amor. Y cuando el arte, el cuerpo o la palabra logran devolvernos esa certeza, el alma —por un instante— vuelve a sentirse en casa.