“Hola, busco una persona honesta”: 🔦 la vigencia de Diógenes y del cinismo 🤫

Diógenes de Sinope no fue un pensador helénico amable ni un moralista de salón: fue un síntoma social viviente para la antigua ciudad bienpensante. Discípulo radical del cinismo, llevó hasta el extremo una idea intolerable para cualquier época: que la civilización es, en gran medida, una coartada elegante para la cobardía y la estupidez humana. Vivía con lo mínimo como un mendigo, despreciaba la riqueza, se burlaba del poder y ejercía la filosofía como una forma de agresión higiénica contra la hipocresía. No escribía tratados: encarnaba él mismo su propia tesis. Su vida era el argumento. Allí donde otros construían sistemas, él desmontaba excusas.

El episodio de la linterna durante el día resume su genio corrosivo. Diógenes caminaba a plena luz del día con una lámpara encendida diciendo que buscaba “un hombre honesto” por la ciudad. No era una metáfora amable ni un gesto poético: era una acusación pública. La linterna no iluminaba, señalaba. Decía, sin decirlo, que incluso bajo el sol más evidente la verdad humana se esconde, se disfraza, se arrastra. No buscaba héroes ni santos, sino algo mucho más raro y peligroso: alguien que no mintiera para pertenecer al rebaño, que no se doblegara ante el aplauso, que no negociara su conciencia para sobrevivir socialmente. Alguien que no se arrodille de manera tan repugnante ante la opinión pública. Alguien con un mínimo coraje de algo en un mundo de pusilánimes. 🥲

Para Diógenes, la estupidez no era un déficit intelectual sino una elección moral: la decisión de no ver lo que resulta incómodo. El estúpido no es el ignorante, sino el cobarde que prefiere repetir convenciones colectivas antes que pensar, obedecer antes que arriesgarse, callar antes que quedar solo. La estupidez humana, en su mirada, nace de la cobardía: del miedo al ridículo, al rechazo, a la intemperie social. Por eso es tan persistente y tan masiva. Pensar exige coraje; disentir, aún más. La mayoría prefiere la seguridad del error compartido antes que la soledad de una verdad propia. Esto nos debe hacer pensar acerca de la “democracia moderna”: ¿puede la sabiduría colectiva emanar de una sumatoria de estupideces individuales, como ya observó L. Mencken…?

Hay una escena que condensa como ninguna otra el desprecio de Diógenes por el poder: cuando Alejandro Magno —dueño del mundo conocido— se le acercó y le ofreció concederle cualquier deseo, Diógenes, recostado al sol, respondió: “Apártate, me tapas la luz.” No era insolencia gratuita; era una lección metafísica. El poder no engrandece: estorba. No ilumina: hace sombra. Hoy, ante figuras como Kim Jong-un o Xi Jinping, Diógenes no cambiaría una sola sílaba. No discutiría ideologías ni sistemas: señalaría lo esencial. Les diría que incluso en la cúspide del mando siguen siendo imbéciles, obstáculos entre el hombre y la luz; administradores del miedo y no creadores de sentido. El tirano moderno, con misiles o con tecnocracia, sigue siendo el mismo animal antiguo: alguien convencido de que mandar es lo mismo que “valer”.

Si Diógenes caminara hoy por nuestras ciudades postmodernas decadentes, no necesitaría vivir en un barril. Le bastaría un monoambiente alquilado, un celular sin datos conectado al WiFi de la plaza pública y una sonrisa de desprecio bien administrada. Su linterna —esa con la que buscaba un hombre honesto a plena luz del día— no tardaría en agotarse: no por falta de batería, sino por exceso de impostura humana.

Diógenes se reiría, primero, del rebaño de masas. No del rebaño clásico, que al menos sabía que lo era, sino del rebaño ilustrado, educado, universitario, que se autopercibe crítico mientras repite consignas como salmos exorcizantes. Hombres y mujeres que creen pensar porque comparten creencias irracionales, creen rebelarse porque cancelan a otros, creen ser libres porque eligen entre tres opciones previamente aprobadas por el consenso moral del momento. El cínico griego vería ahí lo que siempre vio: animales gregarios que necesitan un amo, aunque ahora lo llamen “narrativa”, “sensibilidad”, “espíritu de época” o “todo lo que está bien”.

Se burlaría, con especial crueldad, de la obsesión contemporánea por la virtud exhibida. Hoy nadie quiere ser bueno: quiere parecer bueno. La moral dejó de ser una práctica interior para convertirse en performance pública en redes sociales digitales, gestionadas por corporaciones tecnológicas. Diógenes, que orinaba sobre las convenciones sociales con la tranquilidad de quien no debe nada a nadie, vería en Instagram, X o LinkedIn el mayor prostíbulo moral de la historia: un lugar donde se alquila la conciencia por likes, prestigio simbólico o una migaja de aceptación tribal a cambio de exhibir el cuerpo.

Pero donde su risa sería más sonora —y más peligrosa— es frente a los intelectuales arrodillados. Aquellos que saben, pero se callan. Que entienden, pero simulan no entender. Que han leído a Platón, a Nietzsche, a Freud, a Le Bon, pero hoy fingen sorpresa ante la estupidez organizada porque son parte de las élites beneficiadas por el establishment. Para él, el intelectual que supedita la verdad a la opinión pública es peor que el ignorante, porque traiciona algo que el ignorante nunca tuvo. Son la policía del pensamiento.

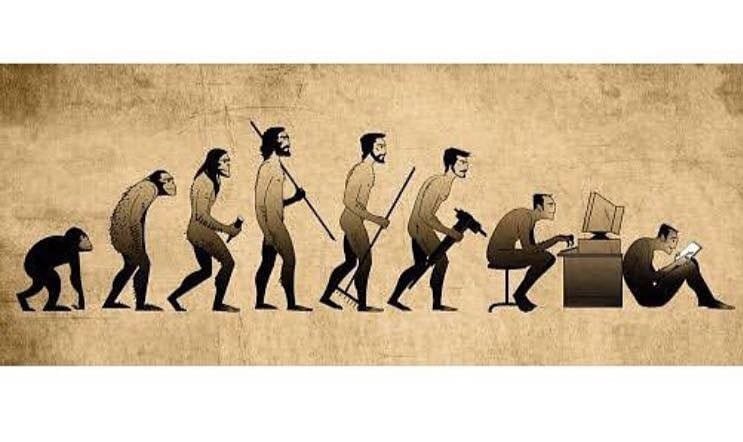

La postmodernidad, con su culto a la subjetividad absoluta y su alergia a toda jerarquía y meritocracia, le parecería una broma involuntaria. “Todos somos iguales”, dicen, mientras obedecen como nunca. “No hay verdades”, proclaman, mientras castigan cualquier desviación del dogma vigente. La estructura es antigua: miedo a estar solo, terror a pensar por cuenta propia, necesidad infantil de pertenecer. Simplemente: primates estúpidos. 🐒

Él, que eligió la frugalidad para no deberle nada a nadie, observaría con ironía a esta humanidad hiperendeudada —no solo económicamente, sino simbólicamente—: endeudada con causas, con banderas, con discursos que no entiende pero repite para no ser expulsada del corral. El cinismo antiguo no era nihilismo: era higiene del alma. El nuestro, en cambio, es resignación con marketing.

Y al final, tras recorrer universidades, parlamentos, editoriales, ONGs y redes sociales, Diógenes apagaría la linterna. No porque no haya hombres honestos, sino porque siempre son minoría, silenciosa, incómoda. El problema nunca fue la época. Cambian los dioses, los lenguajes y los uniformes morales, pero la estructura permanece.

La humanidad, ayer como hoy, sigue siendo la misma granja animal mal oliente, solo que ahora perfumada con consignas nobles y eslóganes bienintencionados. Y Diógenes, desde algún rincón, seguiría riéndose: no con esperanza, sino con lucidez.