¿Fue Cristo ✝️ un socialista?

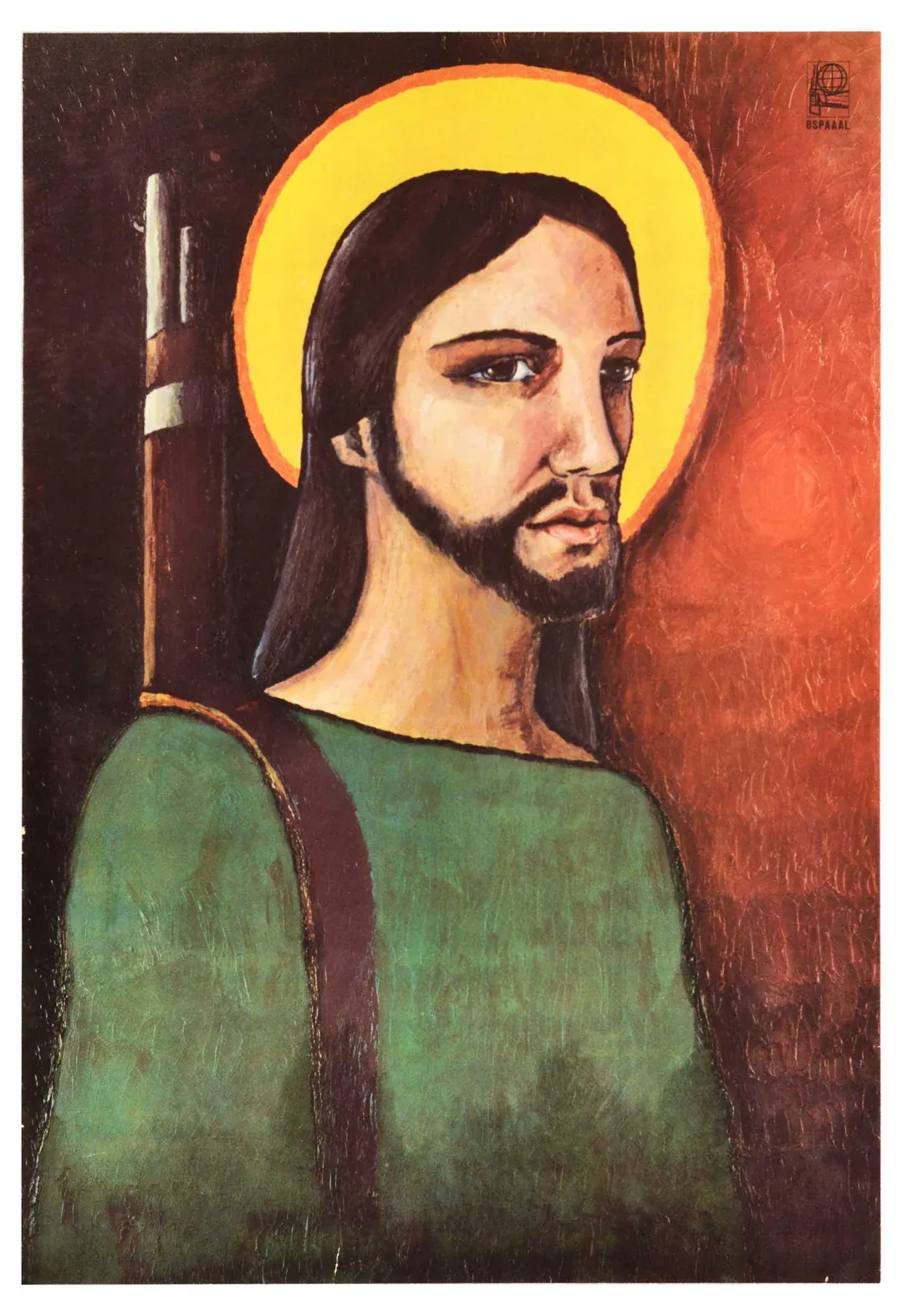

La pregunta es tan vieja como el malentendido de la imaginación humana. Desde la izquierda eclesiástica hasta ciertos herederos de la “nueva derecha”, todos han querido apropiarse de Cristo como si fuera un logotipo para sus cruzadas ideológicas. Los heréticos teólogos de la liberación lo pintaron como el Che del desierto, un revolucionario de túnica y cabellos hippies que predicaba la igualdad económica y la insurrección contra el Imperio Romano.

Del otro lado, Alain de Benoist desde la derecha —con su habitual estilo francés— llegó a decir que las primeras comunidades cristianas fueron“el bolchevismo de la Antigüedad”, condenándolo. En ambos casos, la caricatura es perfecta: Cristo reducido a un símbolo útil, arrancado de su contexto espiritual y reescrito con la tinta de las ideologías modernas.

Cristo no fue un héroe de la justicia social. No fundó sindicatos ni redactó manifiestos colectivistas. Tampoco cavó trincheras. No habló de renta básica universal ni de redistribución de la riqueza. Cristo conocía bien la figura del publicano: el cobrador de impuestos, agente del Imperio, símbolo viviente del abuso institucionalizado. En su tiempo, el tributo era una forma de servidumbre. Por eso los publicanos encarnaban el terror fiscal, la encarnación local del poder que saquea en nombre de la autoridad. Cristo no los elogió jamás; los usó como ejemplo del alma degradada por el dinero y la obediencia ciega al poder. Su crítica no fue económica, sino espiritual: el publicano representa al hombre que ha vendido su conciencia al Estado, que ha hecho del tributo su religión y del Imperio su dios. Al confrontar esa figura, Cristo desnuda la naturaleza eterna de toda dominación fiscal: un sistema que se sostiene no por la justicia, sino por el miedo; no por el amor, sino por la deuda.

En el desierto, Cristo fue tentado con la más antigua de las promesas: el poder sobre los reinos del mundo. El Maligno le mostró todos los Estados y sus glorias —sus ejércitos, sus tronos, sus banderas— y le dijo: “Todo esto te daré, si postrado me adoras.”

Era la oferta política por excelencia: el dominio del hombre sobre el hombre, la soberanía terrenal a cambio de la obediencia espiritual. Pero Cristo la rechazó con una frase que aún resuena como un trueno sobre la historia: “Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás.” En ese instante, Cristo niega el fundamento mismo del poder político como sustituto de lo divino. Rechaza la lógica del Estado total, el imperio universal del Maligno, esa tentación que desde entonces se repite bajo mil formas —imperios, revoluciones, tecnocracias, Estado del Bienestar—, siempre con la misma promesa satánica: “Te daré el poder, si te postras ante mí.” Cristo no se postra. Y con ese gesto, condena para siempre la idolatría del poder y desenmascara al Estado como lo que es cuando pretende ocupar el lugar de Dios: el reino de la tentación.

Su gran preocupación no fue “la economía” en sentido moderno, sino el alma; no la estructura de clases, sino la estructura del ser. Cuando los hombres quisieron hacerlo rey, huyó. Cuando le mostraron una moneda, dijo: “Dad al César lo que es del César”. Difícilmente puede decirse eso de un socialista. Y cuando san Pablo escribió a los tesalonicenses, dejó claro el principio más anti-marxista que se haya pronunciado: “El que no quiera trabajar, que no coma.” No hay ambigüedad posible allí; el cristianismo primitivo no fue una comuna colectivera ni una cooperativa, sino una fraternidad de fe, fundada en la caridad, no en la confiscación tributaria.

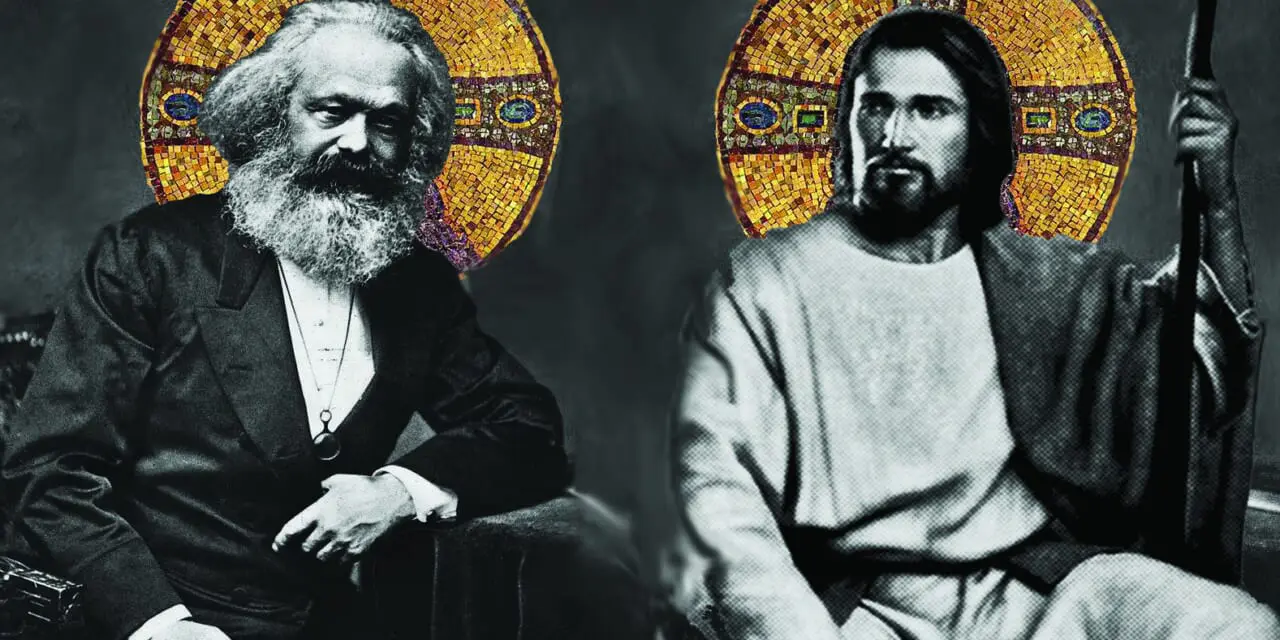

La confusión moderna nace del vicio filosófico de creer que toda sensibilidad social empieza con Marx, como si antes del Manifiesto Comunista el mundo hubiera sido una orgía de codicia sin freno. Pero ya los estoicos hablaban de fraternidad universal, los profetas hebreos denunciaban la opresión del pobre, y los Padres de la Iglesia predicaban la ayuda como virtud, no como política fiscal. La diferencia es esencial: la caridad no es justicia social; es un acto libre, no una obligación estatal. El amor cristiano no necesita de un ministerio ni de un plan quinquenal. Ni de “obras sociales” bajo la máscara de políticas públicas.

El socialismo —ese hijo natural del resentimiento moral— confunde la compasión con la envidia. Donde Cristo dice“ama a tu prójimo”, el socialismo dice “quita al prójimo lo que tiene y dámelo… prometo que se lo daré al débil”. Uno apela a la conversión interior, el otro a la expropiación exterior. Cristo quiere transformar el corazón humano; Marx quiere derrocar al patrón y destruir “enemigos”. Y en esa diferencia se juega toda la civilización. Para Cristo, la violencia jamás fue la “partera de la Historia”.

La idea de un Cristo socialista es una parodia moderna, un intento de reencantar el viejo mito revolucionario con aura sagrada e incienso. Pero el Evangelio no es un programa político. No promete igualdad de resultados, sino igualdad ante Dios únicamente. No proclama derechos, sino deberes. Y si hay algo que Cristo vino a subvertir, no fue el orden económico del Imperio, sino el orden moral del hombre.

El cristianismo, cuando es comprendido, desarma tanto al burgués complaciente como al revolucionario furioso. Al primero le dice que su riqueza no lo salvará; al segundo, que su odio tampoco. Ambos prefieren ignorarlo, y por eso lo reinventan. Los unos lo declaran filántropo, los otros agitador. Pero Cristo, el verdadero, no fue ni uno ni otro. Fue el que miró al joven rico y le dijo: “Vende todo lo que tienes, y sígueme”. Y eso —lo siento— no es socialismo: es trascendencia moral y espiritual.

Blasfemia no es solo pronunciar el nombre de Dios en vano: es deformar su sentido para ponerlo al servicio del hombre. Es reducir lo divino a ideología, lo eterno a consigna, lo sagrado a propaganda. Blasfemia es hacer del Verbo un panfleto y del Evangelio una plataforma electoral. En ese crimen metafísico radica la verdadera apostasía de nuestra época: haber creído que la salvación podía gestionarse con decretos, que el Reino de los Cielos podía planificarse con impuestos. Y así, los hombres han querido redimir al mundo sin redimirse a sí mismos, aunque todo en nombre de la democracia. Pero toda revolución sin conversión termina siendo solo un eco del mismo orgullo que hizo caer a Lucifer: querer ocupar el lugar de Dios.

Y el Estado moderno —ese ídolo con rostro administrativo y manos sangrientas— no es más que la última encarnación de Belcebú: el becerro de oro de la era burocrática, ante el cual los hombres sacrifican su libertad, su fe y hasta su alma, a cambio de la ilusión de seguridad y de un poco de pan.