🧬 El mono 🦍 woke y la negación de la biología

Hay una nueva religión entre los “científicos sociales”: el dogma del sujeto socialmente construido. Según esta nueva teología, el ser humano no tiene instintos, solo narrativas; no tiene genes, solo discursos. Comer, reproducirse, competir, proteger a los suyos… son, al parecer, “efectos del lenguaje”. El alma ya no existe, y el cuerpo tampoco: todo es “performativo”, una coreografía deconstructiva para agradar al dios de la Sensibilidad.

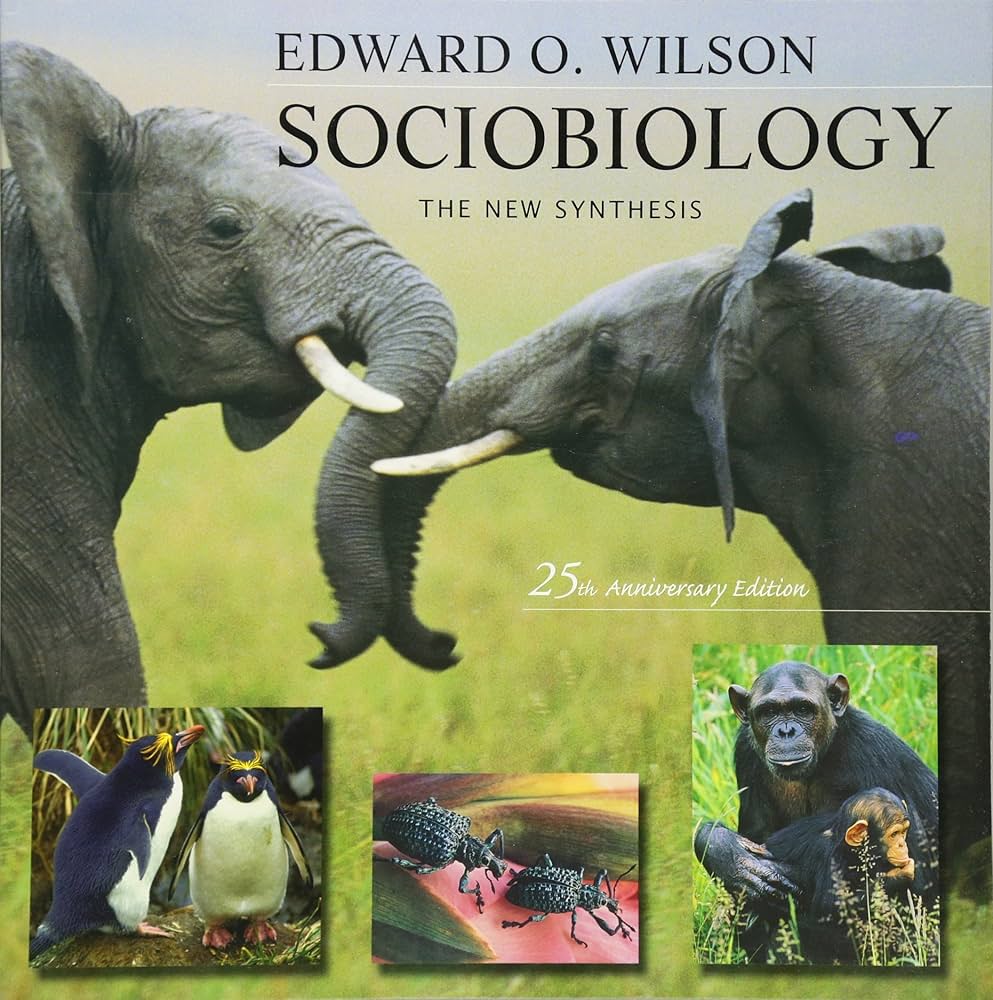

En los años setenta, el biólogo Edward O. Wilson cometió el sacrilegio de recordar que somos animales. Lo llamó Sociobiology, y demostró que la conducta humana —desde la cooperación hasta la agresión— no brota de los textos de Foucault, sino de millones de años de evolución. Wilson propuso una idea tan obvia que resultó insoportable: la moral, el altruismo, la política y la religión son extensiones biológicas del instinto. El hombre, decía, no inventó la naturaleza; la naturaleza inventó al hombre.

Los curas del constructivismo lo excomulgaron. Lo acusaron de determinista, machista y hasta “eugenista de la raza”. El pecado de Wilson fue su lucidez: señalar que la cultura no es enemiga del gen, sino su hija sofisticada. Que los impulsos básicos —territorio, estatus, apareamiento, cooperación— no desaparecen bajo los títulos universitarios ni la crianza, sino que cambian de disfraz. Pero claro: el postmoderno no soporta el espejo zoológico. Prefiere creer que el bien y el mal se fundaron en una asamblea progresista, y que la empatía nació con la ONU.

El constructivismo radical es el nuevo creacionismo. Niega la biología con la misma fe con que los fundamentalistas niegan la evolución. El mono woke, domesticado por la teoría, ya no trepa árboles: trepa hashtags. No busca pareja, busca validación. No lucha por territorio, sino por espacios seguros. No compite por estatus, sino por quién es más oprimido. Y mientras se declara “libre de toda esencia” ontológica, sigue gobernado por el mismo sistema límbico que tenía el primer Homo erectus.

Wilson, con su ciencia insolente, mostró que las hormigas y los humanos comparten estrategias sociales: jerarquías, división del trabajo, altruismo recíproco. Pero en la era del glitter intelectual, eso suena a fascismo, por supuesto. La universidad contemporánea prefiere una zoología moral donde el león se disculpa por comerse a la gacela. Así, la biología se convierte en “narrativa hegemónica” y el instinto, en “microagresión patriarcal”.

Creer que nacemos como una tabula rasa es la gran superstición ilustrada del siglo XX: una metáfora tan poética como falsa. Ningún cerebro humano llega vacío al mundo; llega programado con millones de años de código evolutivo. Antes de aprender a leer, ya reconocemos rostros, buscamos patrones, distinguimos jerarquías, sentimos miedo ante la oscuridad y placer al ser reconocidos. No aprendemos eso: lo traemos puesto. La mente no es un lienzo en blanco esperando cultura, es un sistema nervioso buscando sentido. La educación lo afina, pero no lo inventa. Creer lo contrario es como suponer que enseñamos a un león a cazar explicándole la teoría del ciervo.

Basta mirar sin hipocresía para notar que no somos ángeles, sino primates con retórica.

Como los chimpancés, formamos coaliciones para destruir rivales y luego justificamos la violencia con discursos morales.

Como los lobos, defendemos territorio y jerarquías bajo la etiqueta de “identidad nacional” o “frontera cultural”.

Como las aves, desplegamos rituales de cortejo —ropa, perfumes, autos, discursos— que son apenas una extensión barroca y cultural del plumaje evolutivo.

Pero al postmoderno esto le parece ofensivo. Se siente insultado si alguien le recuerda que su “amor libre” obedece al mismo principio biológico que el apareamiento de los mamíferos, o que su ansiedad social no es más que una mutación del miedo tribal al rechazo. Los nuevos sacerdotes de la sociología sentimental acusan a la religión de negar la ciencia, pero ellos la reemplazaron por una fe aún más dogmática: la fe sociológica. En nombre de la “diversidad”, niegan la diversidad biológica. En nombre del “empoderamiento”, niegan la fuerza del instinto. En nombre de la “inclusión”, excluyen a la realidad misma.

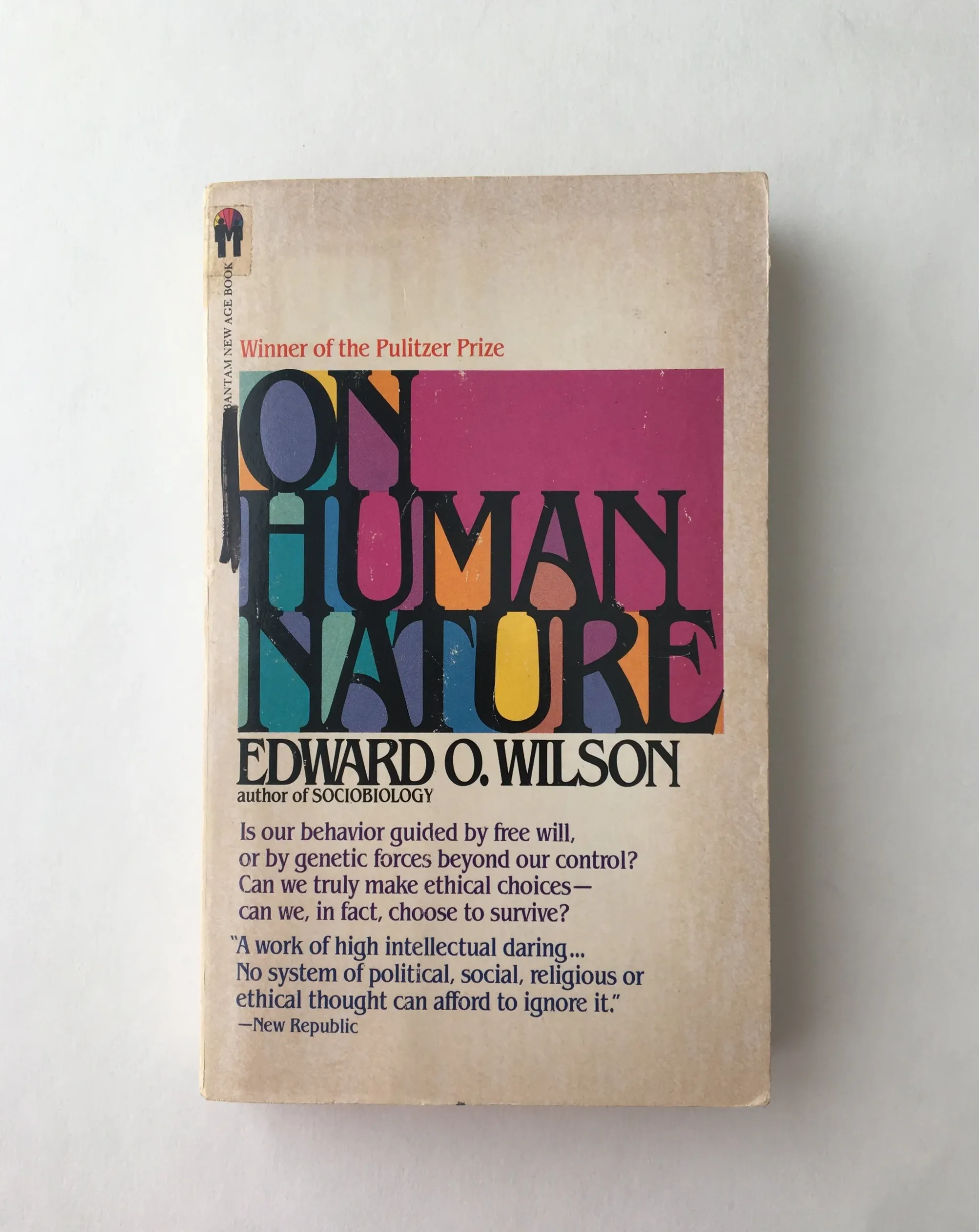

Wilson fue claro en On Human Nature: “Los genes no se legislan en asambleas.”

Y sin embargo, nuestra época insiste en votar contra la biología, como si el ADN obedeciera decretos ministeriales.

La biología no es de izquierda ni de derecha. Solo es cruelmente honesta. El gen no pide permiso para expresarse. La dopamina no es democrática. El cortisol no asiste a marchas. Mientras los deconstructores discuten su identidad en coloquios de género, el cuerpo sigue obedeciendo a Darwin, no a Derrida.

Wilson lo entendió: la cultura es la estrategia más brillante del gen para perpetuarse. La mente es un instrumento de la biología, no su negación. Pero el intelectual woke, convencido de haber superado la evolución, cree que el progreso comenzó el día en que alguien inventó el pronombre neutro.

Negar la biología no nos hace más libres, sino más idiotas. Porque mientras el relativista filosofa sobre el “sujeto construido”, el gen sigue escribiendo su tragedia cómica: hacer que un animal se crea dios.

Brindemos, entonces, por Edward Wilson —el hereje— que osó recordarle al hombre que su moral es zoológica, su mente es química, y su orgullo, una mutación con sentido del humor.

El resto —la farándula deconstructiva, los monitos con PhD que confunden pulsión con patriarcado— no son más que ruido tribal con aire de academia.

Y aunque hoy el mono woke crea haber abolido su naturaleza, basta un apagón de Wi-Fi para que vuelva a gruñir en la jungla de cemento.