Cómo se extraña el socialismo 👊🏻 soviético: utopías ⚡️ con olor a pólvora y papel de libros 📚

El socialismo soviético, ese coloso que quiso reescribir la historia con acero y matemáticas, tenía un defecto monumental y una virtud irrepetible: creía con mayúsculas. Creía en la ciencia, en el progreso, en el futuro, en el nuevo hombre como proyecto de laboratorio. Era una herejía moderna que se tomaba a sí misma en serio, sin payasos de ministerio ni rezos a la Pachamama.

Porque sí: era una mierda, pero una mierda que olía estéticamente bien. Olía a estepa rusa, a Baikonur, a libro húmedo de biblioteca y a fe en el porvenir. Hoy el socialismo huele a sudor y banana. Es un perfume barato de burócrata tropical, con dictadores que hablan con los pájaros, bailan con plumas o le rezan a la Pacha Mama mientras firman nuevos impuestos. Stalin fue un psicópata y un genocida, pero al menos no era un payaso con bigote: era el Mal con gramática, el terror con método. Sus herederos bananeros son caricaturas con micrófono, predicadores del subsidio estatal.

La Unión Soviética, con todos sus monstruos, jugaba en la liga mayor. Tenía fábricas, trenes, subtes urbanos, y una élite científica que creía en la razón como otros creen en Dios. Su fe era un rancio materialismo, pero inquebrantable. Ganaban premios Nobel, no premios a la inclusión multicolor.

Ivan Pavlov obtuvo el Nobel de Medicina en 1904 por descubrir los reflejos condicionados; Lev Landau, el de Física en 1962, por su teoría del helio líquido; Nikolay Basov y Alexander Prokhorov, el de Física en 1964, por inventar el láser; Pyotr Kapitsa, el de 1978, por sus trabajos en temperaturas extremas.

Andrei Sakharov, el creador de la bomba de hidrógeno, se ganó el Nobel de la Paz en 1975 por denunciar al mismo sistema que lo formó.

Y Aleksandr Solzhenitsyn, el hombre que narró el alma de los campos de concentración en Archipiélago Gulag, obtuvo el Nobel de Literatura en 1970. Pocas veces un régimen produjo críticos tan brillantes de su propia estirpe. Tragedia y coherencia: el marxismo generaba sus propios exorcistas.

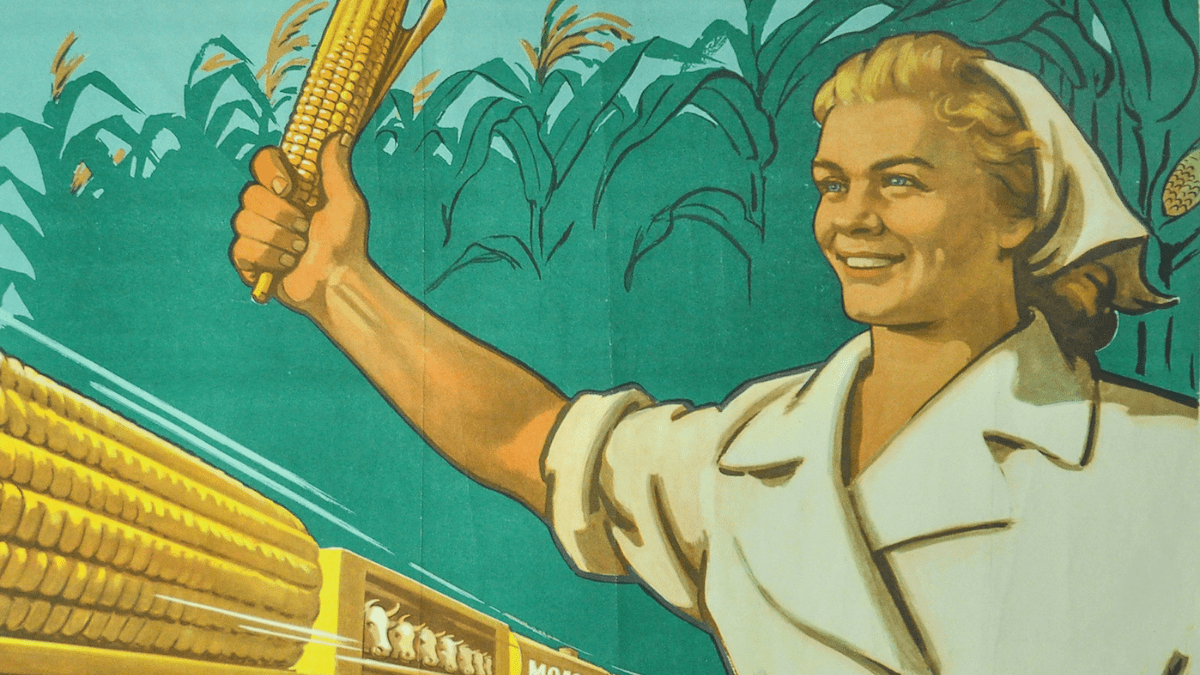

Y las mujeres soviéticas, además, eran bellas. Blondas de ojos de acero, hijas de la disciplina y del frío. No necesitaban discursos sobre empoderamiento: tenían carácter y listo. En lugar de botox y pancartas, tenían temple. Caminaban por Moscú con la dignidad helada de quien ha sobrevivido a una guerra. Trabajaban y olían a fresas del bosque: a esa mezcla de tierra y esfuerzo que el perfume no puede imitar.

El socialismo bananero, en cambio, ha dejado un reguero de campesinas desbordadas por la miseria que el Estado administra con orgullo estadístico. Son las víctimas necesarias del relato, las que claman su limosna en villas “en vías de desarrollo” que nunca llegan a ninguna parte en el Altiplano.

La mujer del nuevo socialismo ya no encarna fuerza ni elegancia: encarna consigna. Es militante antes que mujer, portavoz discursivo antes que persona. Ha reemplazado el misterio por el eslogan, la armonía por la estridencia. Donde antes hubo templanza, ahora hay ruido; donde hubo ideal, ahora hay protocolos de ONG. En la URSS se fabricaban satélites y vehículos espaciales; Hugo Chávez en cambio, se sentía orgulloso de su smartphone bolivariano el VERGATARIO:

Hugo anunciando su impresionante teléfono inteligente: Vergatario

Carlos Rangel, desde América Latina, ya había desnudado la farsa en su obra Del buen salvaje al buen revolucionario: el Tercer Mundo no imitó al comunismo, lo tropicalizó. Lo convirtió en una tragicomedia de resentidos con pancartas. Lo que en Moscú era planificación industrial, en el Caribe y el Cono Sur se volvió “plan social”. Lo que allá era conquista del cosmos, acá se tradujo en subsidio al ocio. En la URSS había proletarios; aquí hay planeros. En la URSS, al que no trabajaba se lo fusilaba.

El socialismo soviético soñaba con el imperio de los pueblos; el latino sueña con el imperio de los colectivos. Mientras en Leningrado se discutía a Kant y se escuchaba a Shostakovich, en el trópico se cita a Galeano y suena reggaetón. Con el intelectual soviético se podía discutir la reconstrucción del materialismo histórico; con el bolivariano del siglo XXI apenas se debate su última ocurrencia delirante. El pensamiento ha sido reemplazado por la superstición con micrófono. En la URSS se multiplicaban las bombas atómicas; Maduro habla sobre cómo “Cristo multiplicó los penes”.

Y entre todo este nuevo repertorio tropical, surge la payasada LGBT, la religión del arcoíris obligatorio. Lo que en el siglo XX fue lucha ideológica, hoy es desfile identitario: ya no se exige dignidad, se exige pronombre. El marxismo que soñaba con el Hombre Nuevo terminó pariendo al Hombre Líquido. Donde antes se discutía sobre el alma y la materia, ahora se debate si una drag queen puede enseñar biología.

Y sin embargo, hasta su final tuvo dignidad. La URSS se derrumbó como un titán exhausto, no como una murga en carnaval. Fue el fin de una fe que había creído en el hombre, aunque lo hubiera deformado. Hoy, los herederos del marxismo no leen a Marx: leen tweets. Ya no predican el paraíso del obrero, sino el infierno gestionado por ONGs y lenguaje neutro.

El socialismo del siglo XXI no promete redención, sino entretenimiento. Ha sustituido la dialéctica por la selfie y la revolución por el posgrado en victimología sociológica. Lenin quería conquistar el mundo; sus nietos tropicales apenas aspiran a ser trending topic.

Y así, uno termina concediendo lo impensable: que el comunismo soviético, con todos sus gulags y delirios, fue una tragedia sublime. Mientras el socialismo bananero es una comedia mediocre, con olor a incienso, sudor y plátano podrido.

Porque el comunismo soviético, con toda su locura, creía en algo.

Nosotros, apenas creemos en el Wi-Fi y las constelaciones familiares.